تعدّ منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها في التجارة والطاقة، ومع تزايد تشابك العوامل الإقليمية والدولية، تجد اقتصاداتها نفسها أمام ضغوط متصاعدة تجعل مستقبلها أكثر تعقيدا وحساسية.

أسواق الطاقة

تلعب موارد الطاقة دورا محوريا في اقتصادات الشرق الأوسط، وتعتمد دول على عائدات النفط والغاز في حين تتحمل أخرى أعباء الاستيراد وتقلب الأسعار، ويخلق هذا التباين معادلة معقدة؛ فالمصدّرون يواجهون ضغوط تراجع العائدات، بينما يستفيد المستوردون مؤقتا من انخفاض الأسعار، لكن يظلون عرضة للصدمات.

بالنسبة للدول المصدّرة، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن ميزانها المالي تراجع عام 2024 بنحو 6.4% من الناتج المحلي نتيجة انخفاض العائدات، كما تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن المعروض النفطي سيرتفع بـ 2.5 مليون برميل يوميا في 2025، مما يضغط على الأسعار في ظل تباطؤ الطلب العالمي، إلى جانب دخول منافسين جدد وربما عودة بعض الإمدادات المقيدة مستقبلا، وهو ما يعمّق المنافسة.

أما الدول المستوردة، فتستفيد من تراجع الأسعار في تخفيف العجز، غير أن اعتمادها الكبير على الاستيراد يجعلها أكثر عرضة لتقلب الأسواق، خاصة مع ارتفاع مستويات الدين وتزايد الاحتياجات التنموية، وهكذا يظل الطرفان معا أمام تحديات مرتبطة بالتقلبات العالمية.

الاستدانة والعجز

يشهد الشرق الأوسط ضغوطا متزايدة مرتبطة باستمرار العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، في وقت تتأرجح فيه أسعار الطاقة وتزداد التزامات الموازنات، وبلغ متوسط العجز المالي في المنطقة نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تباين ملحوظ بين الدول المصدّرة للطاقة التي سجلت 2.4% عجزا والمستوردة بلغ عجزها 7.6%.

يعكس هذا التباين اختلاف مصادر الضغط، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدين الخارجي في المنطقة بلغ 52.9% من الناتج المحلي، منها 49.1% في الاقتصادات المصدّرة للطاقة و68% في المستوردة، وإلى جانب ذلك ارتفع الدين العام خلال العقد الأخير من نحو 40% إلى قرابة 60% من الناتج، وهو اتجاه يضيّق الحيز المالي المتاح ويزيد أعباء خدمة الدين، بما يفرض الحاجة إلى إصلاحات مالية أكثر استدامة.

ارتباك سلاسل الإمداد العالمية

يترك ارتباك سلاسل الإمداد العالمية آثارا واسعة على اقتصادات المنطقة، تمتد من الغذاء إلى الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الخام الصناعية، ولا تقتصر هذه الاضطرابات على النزاعات والتوترات الجيوسياسية، بل تشمل كذلك الحروب التجارية والرسوم الجمركية والتغيرات المناخية، إضافة إلى الإغلاقات العابرة للحدود كما حدث في الجائحة.

تنعكس هذه الاضطرابات بوضوح في المؤشرات الاقتصادية العالمية، إذ تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 7.6% حتى يوليو/ تموز 2025 مقارنة بالعام السابق، وتعتمد المنطقة على استيراد أكثر من 50% من احتياجاتها الغذائية، مع توقعات بتجاوز 60% بحلول 2030.

في السياق، يوضح صندوق النقد الدولي أن تراجعا طفيفا لا يتجاوز 1% في تدفق المواد قد يرفع أسعارها النهائية بما يصل إلى 8.5%، الأمر الذي يكشف ضعف المنظومة أمام أي اضطراب.

وعليه فإن أي خلل في سلاسل التوريد سواء جيوسياسي أو تجاري أو مناخي يحدث سينعكس مباشرة على الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتنافسية الصناعة، مما يفرض تبني إستراتيجيات مرنة تعزز الإنتاج المحلي والتعاون الاقتصادي الإقليمي.

التوترات الجيوسياسية

التوترات الجيوسياسية جزء ثابت من مشهد الشرق الأوسط، وتعيش المنطقة بين فترات تهدئة مؤقتة وتصعيد متكرر، كما تؤثر عليها التوترات الجيوسياسية الخارجة من المنطقة نظرا لاعتمادها الكبير على الخارج في الاستيراد والتجارة والخدمات.

وغالبا ما تُربك هذه التطورات سلاسل الإمداد وتبطئ حركة التجارة، بما يرفع تكاليف النقل والتأمين ويغذي معدلات التضخم، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة الصراعات على اقتصادات المنطقة خلال العقد الماضي تجاوزت 800 مليار دولار من خسائر مباشرة وغير مباشرة.

وتتأثر قطاعات عديدة بهذه التوترات؛ فالسياحة فقدت أكثر من 20% من التدفقات الدولية في سنوات التصعيد، في حين يدفع عدم اليقين الاستثماري رؤوس الأموال نحو أسواق أكثر استقرارا، كما تُظهر الأسواق المالية تقلبات حادة عقب كل أزمة، وهو ما يؤكد أن الاستقرار السياسي والأمني يظل شرطا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

المنافسة في القطاع السياحي

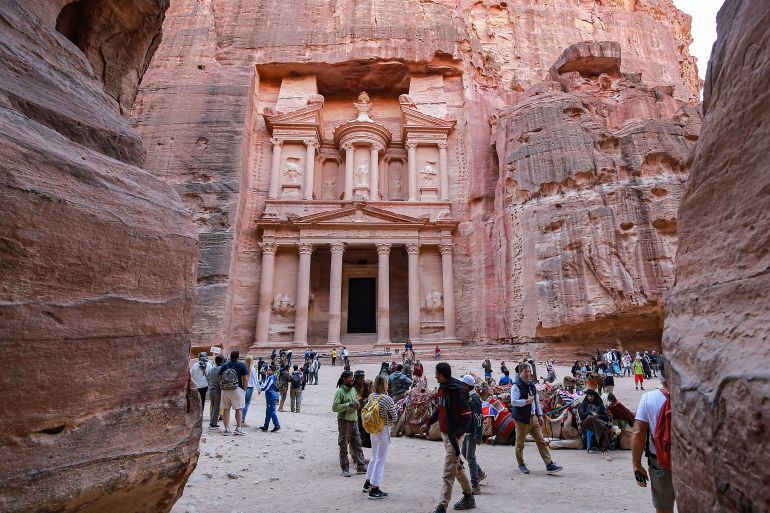

القطاع السياحي من أبرز المجالات التي أولتها اقتصادات الشرق الأوسط اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، باعتباره رافدا مهما لدعم النمو وتنويع الدخل، ورغم ما تمتلكه المنطقة من مقومات طبيعية وثقافية كبيرة، فإن استثمارها ما زال محدودا، مما يبرز فجوة بين الإمكانات والعوائد.

تشير بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن مساهمة القطاع السياحي في اقتصادات الشرق الأوسط بلغت نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بقيمة تقارب 459 مليار دولار من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة، كما وفر أكثر من 3 ملايين وظيفة مباشرة، وعلى صعيد الضيافة، تراوح معدل الإشغال الفندقي في المنطقة بين 60% و66% خلال عامي 2023 و2024، وفق أحدث التقديرات.

مع ذلك، تحتدم المنافسة بين دول المنطقة على جذب السياح والاستثمارات، في حين يجعل الاضطراب الجيوسياسي السائح الأجنبي أكثر حساسية، لذا تبرز أهمية السياحة الداخلية والإقليمية، مع إبقاء السياحة جزءا من مزيج اقتصادي متنوع لضمان استقرار مستدام.

الاقتصاد الأميركي

تلعب الولايات المتحدة دورا محوريا في النظام المالي العالمي، مما يجعل تقلبات اقتصادها ذات أثر مباشر على اقتصادات الشرق الأوسط، مع اعتماد واسع على الدولار في التجارة والاحتياطيات النقدية، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 70% من الاحتياطيات الأجنبية عالميا بالدولار، في حين يُسعَّر نحو 50% من التجارة العالمية بهذه العملة.

واستثماريا، تشير تقديرات إلى أن نحو 50% أو أكثر من احتياطيات الشرق الأوسط الخارجية، التي يُقدَّر حجمها بحوالي 1.5 تريليون دولار أو أكثر، تتجه نحو السوق الأميركية عبر أدوات مثل سندات الخزانة والأسهم وصناديق الاستثمار، مما يعكس تشابكا ماليا عميقا مع الاقتصاد الأميركي ويجعل المنطقة عرضة لتقلباته.

وتجاريا، بلغ حجم التبادل بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 141.7 مليار دولار في 2024، بصادرات أميركية قدرها 80.4 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 61.3 مليار دولار، بفائض 19.1 مليار دولار.

وعليه، فإن أي خلل في الاقتصاد الأميركي سيؤثر مباشرة على المنطقة، خاصة مع الدين العام الأميركي البالغ 37 تريليون دولار وتجاوز الفائدة تريليون دولار سنويا.

ضعف التكامل الاقتصادي الإقليمي

يظل ضعف التكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة سمة واضحة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم ما تمتلكه المنطقة من إمكانات بشرية ومالية وطبيعية كبيرة، فرغم المبادرات المتكررة لا تزال التجارة البينية محدودة، فهي لم تتجاوز 18% من إجمالي تجارة المنطقة، وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي (2022-2023) ولجنة الإسكوا، وتنخفض إلى 3% فقط عند استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن أكثر من 85% من التجارة البينية العربية تأتي من التعاون بين هذه الدول وحدها.

وعند المقارنة الدولية، تبلغ التجارة البينية 21.2% داخل رابطة آسيان، و21.6% بين دول بريكس، ونحو 66% في الاتحاد الأوروبي، وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والواقع القائم، وتبرز الحاجة إلى توسيع مسارات التعاون الاقتصادي العربي بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية والحد من الاعتماد المفرط على الروابط الخارجية.

شُح المياه والتغير المناخي

يمثّل شح المياه والتغير المناخي عاملا ضاغطا على اقتصادات ومجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تضم المنطقة أكثر من 6% من سكان العالم لكنها لا تمتلك سوى 1% من الموارد المائية العذبة المتجددة (نحو 220 مليار متر مكعب سنويا)، وقد تراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو 480 مترا مكعبا سنويا في 2023، أي أقل بـ 91% من المتوسط العالمي البالغ 5500 متر مكعب، وما دون خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب.

ومن المتوقع أن يستقر نصيب الفرد عند مستويات قريبة من 460-480 مترا مكعبا بحلول 2030، قبل أن ينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب بحلول 2050 مع تزايد السكان والضغوط المناخية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة بـ 4 درجات مئوية قد يؤدي إلى فقدان 75% من احتياطات المياه العذبة، في حين يُتوقّع أن ترتفع بنحو 5 درجات مع نهاية القرن، مما يفاقم الضغوط على الزراعة والموارد الطبيعية، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة قد تخسر ما بين 6% و14% من ناتجها المحلي بحلول 2050، مع تراجع غلة المحاصيل بنسبة 25% وارتفاع فاتورة الغذاء.

الاستثمار في البحث العلمي

يمثل ضعف الاستثمار في البحث العلمي ومحدودية المراكز المستقلة عاملا ضاغطا على اقتصادات الشرق الأوسط، ففي عام 2023، أنفقت الولايات المتحدة نحو 823 مليار دولار على البحث والتطوير (3.45% من الناتج المحلي) وتضم أكثر من 2200 مركز أبحاث مستقل، بينما أنفقت الصين 780 مليار دولار (2.58%) مع نحو 1400 مركز، وبلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي 504 مليارات دولار (2.2%) مع أكثر من 1800 مركز.

في المقابل، لم يتجاوز متوسط الإنفاق في العالم العربي 0.70% من الناتج المحلي وفق تقديرات عام 2021، وانخفض إلى 0.54% عند استبعاد الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، مع أقل من 400 مركز مستقل فقط.

وكما يبلغ عدد الباحثين لكل 100 ألف نسمة نحو 4400 في الولايات المتحدة، و4 آلاف في أوروبا، و2600 في الصين، مقابل 700 فقط في الشرق الأوسط، وتنعكس هذه الفوارق في مخرجات الابتكار، إذ تسجل الولايات المتحدة أكثر من 285 ألف براءة اختراع سنويا، وتسجل الصين 800 ألف، والاتحاد الأوروبي 150 ألفا، في حين لا يتجاوز إجمالي الشرق الأوسط 10 آلاف.

ضعف التنوع الاقتصادي

يمثل ضعف التنوع الاقتصادي تحديا محوريا لاقتصادات الشرق الأوسط، ولا تزال تعتمد على قطاعات تقليدية محدودة، مما يزيد حساسيتها للصدمات وتقلبات الأسواق، ورغم توفر إمكانات واسعة في الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، فإن مساهمتها لا تزال محدودة.

تشير تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الأنشطة غير التقليدية لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي في معظم دول المنطقة، مقابل أكثر من 50% في اقتصادات ناشئة أخرى، كما لا تمثل الصادرات غير الأولية سوى 12% من الإجمالي، وهو ما يكشف فجوة بين الإمكانات والنتائج.

ينعكس هذا الخلل على سوق العمل، إذ تنمو القوى العاملة الشابة بأكثر من 2.5% سنويا، بينما يظل خلق الوظائف محدودا، مما يجعل التنويع خيارا إستراتيجيا لا مفر منه.

البطالة بين الشباب

تُعَدّ البطالة بين الشباب قضية محورية في اقتصادات الشرق الأوسط، إذ يشكّل من هم دون الـ30 أكثر من 60% من السكان، مما يفرض ضغوطا متزايدة على أسواق العمل، ورغم أن هذه التركيبة قد تمثل فرصة، فإن محدودية توليد الوظائف جعلتها عبئا متناميا.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن معدل بطالة الشباب يتجاوز 26%، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 12%، مقابل 14% في أوروبا وأقل من 10% في شرق آسيا، مع تفاقم الأزمة لدى النساء حيث تتجاوز 35%، ويعكس ذلك ضعف التنويع الاقتصادي وعدم توافق التعليم مع احتياجات السوق.

المنافسة الجيواقتصادية

تشهد منطقة الشرق الأوسط تزايدا في المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى؛ فالصين تعزز حضورها عبر استثمارات في البنية التحتية والطاقة، بينما تعمل الولايات المتحدة على الحفاظ على نفوذها التقليدي، ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع شراكاته في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، ويمنح هذا التزاحم المنطقة فرصا مهمة، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحدي تحقيق التوازن وضمان توجيه هذه الشراكات لخدمة التنمية المستدامة.

في ضوء ما سبق، يتضح أن اقتصادات الشرق الأوسط تقف أمام مرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات الإقليمية مع الضغوط الخارجية، مما يجعل الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وتخطيط بعيد الأمد، إضافة إلى تحالفات قوية إقليميا قائمة على مبدأ المصالح المشتركة، أمرا لا غنى عنه.

ومع تسارع التحولات في المشهد العالمي وتزايد تعقيد الأوضاع، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى استطاعت اقتصادات الشرق الأوسط أن تهيئ نفسها لهذه التغيرات المتسارعة، وهل سيكون استعدادها كافيا لعبور المرحلة المقبلة بأقل الخسائر، أم أن القادم سيضعها أمام اختبار جديد؟